Nouvelles mobilités des peuples autochtones du Brésil

L’expérience des doctorant·es « Guatá »

Delphine Leroy

Izabel Galvao

Marsitela Aquino Insfran

Anastacio Peralta

Sandra Ventura Domingo Cândido

Résumé

Cet article propose un retour d’expérience à propos d’un programme de mobilités destiné à des doctorant·es autochtones du Brésil. Il s’appuie sur le séjour de trois doctorant·es en géographie de l’Université Fédérale de la Grande Dourados – dans l’État brésilien du Mato Grosso do Sul – accueillis à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, au sein du Laboratoire Interculturalités, Apprentissages, marGes, Expériences (LIAgE), entre septembre 2024 et février 2025. Croisant les points de vue des chercheur·es en mobilité et celui de chercheuses de l’équipe d’accueil, ce texte interroge, dans un exercice de co-écriture, les apprentissages produits par cette expérience, pour les personnes en déplacement et celles qui les ont accueillies. Pour les premières, derrière une mobilité académique « individuelle », il s’agit en réalité d’une expérience collective car les enjeux territoriaux et d’invisibilisation des peuples autochtones auxquels elles appartiennent – Guarani Kaiowá et Terena – se maintiennent présents et actifs durant le vécu du séjour d’études et les apprentissages qui en résultent. Pour les deuxièmes, cette expérience d’accueil renforce l’idée que l’université s’enrichit avec l’ouverture à des formes de savoirs autres une fois qu’ils sont pris en compte en dehors de tout rapport de minorisation, dépassant les hiérarchies instituées par les rapports de colonialité.

Abstract

This article provides learning lessons from a mobility programme aimed at Indigenous doctoral students from Brazil. It is based on the stay of three visiting Geography PhD students from the Federal University of Grande Dourados – in the Brazilian state of Mato Grosso do Sul – hosted by the Laboratory Interculturalities, Learning, Margins, Experiences (LIAgE), at Paris 8 University at Vincennes-Saint-Denis, between September 2024 and February 2025. This article examines the learning produced from this exchange experience, by combining the perspectives of both visiting and host researchers through a co-writing exercise. For the former, beneath their « individual » academic mobility, there is in fact a collective experience as the territorial struggles and invisibility of the Indigenous communities to which they belong – the Guarani Kaiowá and Terena peoples – remain present and active during their research visit and the learnings resulting from it. For the latter, the experience of hosting reinforces the idea that the university is enriched by the openness to alternative forms of knowledge once these are considered outside of their minority frame, going beyond the hierarchies instituted by colonial legacies.

Citer cet article

Delphine Leroy, Izabel Galvao, Marsitela Aquino Insfran, Anastacio Peralta, Sandra Ventura Domingo Cândido. 2025. « Nouvelles mobilités des peuples autochtones du Brésil : L’expérience des doctorant·es « Guatá » ». Nomopolis 3

Cet article propose un retour d’expérience à propos d’un nouveau programme de mobilité universitaire (initié en 2023) destiné uniquement à des doctorant·es autochtones du Brésil. Il s’appuie sur le séjour de trois doctorant·es en géographie de l’université fédérale de Grande Dourados – dans l’État brésilien du Mato Grosso do Sul – accueillis à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, au sein du Laboratoire Interculturalités, Apprentissages, marGes, Expériences (LIAgE), entre septembre 2024 et février 2025.

À l’initiative de l’Ambassade de France au Brésil, ce programme vise à favoriser la mobilité internationale durant le parcours d’études doctorales, dans une volonté politique de valoriser la présence de ces populations dans le monde de la recherche. La mobilité internationale durant un parcours d’études supérieures participe de la reconnaissance académique des parcours individuels, mais demeure éloignée de l’horizon de personnes accédant tout juste à l’université. Le programme dit Guatá cherche à combler cette disparité à travers le financement des séjours d’études de 6 à 11 mois auprès d’universités françaises. Il instaure ainsi une nouvelle mobilité pour des personnes issues de peuples autochtones brésiliens. Cette nouveauté se décline en deux points : le lieu du voyage et surtout son motif. En effet, si les mobilités autochtones au sein du continent américain sont anciennes, celles volontaires vers l’Europe sont plus rares. Le motif académique est également novateur car il ne s’ancre pas dans une injonction adaptive et assimilatrice des canons scientifiques occidentaux, mais au contraire dans une volonté d’échange et de partage : un déplacement de représentations réciproque. En langue Guarani et Tupi, « Guatá » signifie marcher, se déplacer. Le choix de ce mot pour désigner le programme suggère un effet de résonance entre les significations de la mobilité pour des peuples autochtones et la mobilité internationale au sein d’un parcours d’études universitaires.

Ce texte interroge les apprentissages produits par cette expérience, pour les personnes en déplacement et celles qui les ont accueillies. Quel intérêt particulier ce voyage d’étude comporte-t-il pour les trois doctorant·es et leurs peuples respectifs ? Quelles formes de rencontres s’engagent simultanément par cette mobilité ? Il s’agit de percevoir ce que le déplacement de ces doctorant·es autochtones a produit ici et là-bas, sur le moment et ultérieurement.

Considérant le séjour d’études à l’étranger comme un type particulier de mobilité autochtone – qui concerne des individus au titre de leur appartenance à un peuple – le texte met cette expérience en perspective à deux autres significations de la mobilité. La première concerne le rapport à la mobilité propre aux deux peuples concernés – Guarani Kaiowa et Terena – et la manière dont ce rapport se fait présent dans l’expérience que font les doctorant·es de leur séjour en France. La deuxième s’articule à la question de l’inclusion des peuples autochtones à l’université, considérée comme un déplacement plus large de mobilité sociale et de rapports aux savoirs, aux apprentissages, aux pratiques formatives très éloignées de ce qui fait le quotidien des personnes autochtones, vivant encore en communauté. Nous revenons ensuite sur les éléments saillants de ce déplacement et des apprentissages respectifs qu’il a générés.

Dans un exercice de co-écriture, ce texte croise les points de vue des trois chercheur·es en mobilité et celui de chercheuses de l’équipe locale chargée de leur accueil. Il s’appuie sur les échanges et moments passés ensemble lors du séjour d’études de six mois à l’université française et sur un moment d’entretien réalisé par visioconférence à cinq, en portugais, lorsque la mobilité des trois doctorant·es était déjà achevée depuis deux mois. La rédaction s’est produite en plusieurs temps, avec des va-et-vient entre les chercheuses basées en France et les collègues rentré·es au pays, ces dernier et dernières envoyant des propositions et compléments oraux ou écrits retranscrits de l’oral ou bien rédigés.

Pour donner à voir les différentes places occupées par chacun·e dans cette expérience de mobilité, nous avons choisi de garder sous forme de témoignage oral certains propos des chercheur·es autochtones. Ce choix représente aussi une manière de mettre en avant l’oralité, en écho avec son importance dans la transmission des savoirs des cultures autochtones. Ces propos apparaissent en italique dans le texte et souvent ils représentent une parole collective partagée par les chercheur·euses autochtones. La dimension collective de l’expérience – dont l’écriture est l’une des manifestations, parfois faite d’ajustements – est ainsi posée à la fois dans nos lignes indistinctes (sans les italiques), visant à transcrire une pensée qui émane du groupe et dans notre volonté de ne pas assujettir un type de parole particulier (Piron 1996). En revanche, mettre en lumière et donner à entendre le point de vue particulier de celles et celui qui éprouvent la mobilité, relève d’un choix complexe d’une épistémologie du « faire avec » et de celle de ne pas parler « à la place de ». Tentative, comme nous l’invite Descola (2005:689) :

à faire prospérer les modes de conciliation et les types de pression capables de conduire à une universalité nouvelle, à la fois ouverte à toutes les composantes du monde et respectueuse de certains de leurs particularismes […].

C’est par l’écriture qu’ici nous tentons d’approcher cette praxis, au sens de Paulo Freire (1970), en affirmant que la mise en récit réflexive est une manière aussi légitime que le recours aux concepts théoriques pour étayer la production de connaissances. Il s’agit d’une « recherche et construction de sens à partir de faits temporels vécus » comme Le Grand et Pineau (1993:3) le définissaient pour les histoires de vie. Les approches décoloniales dénoncent également des mécanismes de pouvoir qui hiérarchisent et disqualifient certaines formes de connaissances et en conséquence les personnes qui en sont porteuses. Ainsi Walter Mignolo (2013) évoque la pensée frontalière comme troisième voie possible entre l’assimilation et l’acceptation de l’humiliation d’être jugé·e inférieur·e et prône pour y accéder, à une désobéissance épistémologique. De notre côté, il s’agira plus de réaffirmer la place de l’expérience et de l’émotion dans la production de savoirs collectifs.

I. QUESTION TERRITORIALE ET (ABSENCE DE) LIBERTÉ DE CIRCULATION

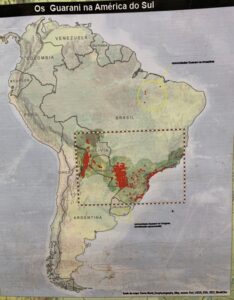

Pour les Guarani et les Terena, le sentiment d’appartenance aux territoires ancestraux intègre l’identité collective et participe d’un mode de vie et de spiritualité qui s’inscrit pleinement dans un environnement marqué par la mémoire ancestrale. L’attachement au territoire n’exclut pas la mobilité, bien au contraire, la libre circulation d’un village à un autre – en quête du meilleur endroit pour chasser, pêcher, trouver une plante en particulier ou simplement rendre visite aux personnes de la famille élargie – représente aussi une caractéristique de leurs modes de vie traditionnels.

Cette mobilité – qui inclut toujours le retour à son propre lieu – est inhibée, voire empêchée par les frontières étatiques qui introduisent des lignes de séparation entre territoires et en l’occurrence entre groupes d’un même peuple, comme c’est le cas dans cette région de frontières entre Brésil, Paraguay et Argentine. Elle est également pénalisée par le voisinage hostile des propriétés rurales qui contribuent à expulser les populations autochtones de leurs territoires ancestraux et à renforcer leur confinement dans des réserves surpeuplées[1] dépourvues de conditions d’une vie digne.

Dans le passé, nous avions un accès libre, mais aujourd’hui, après les frontières, il y a beaucoup de bureaucratie, ainsi que des clôtures qui nous empêchent d’aller et venir d’un territoire à l’autre, d’une communauté à l’autre. Nos ʺguatáʺ, nos chemins et nos promenades ont été restreints, tout cela à la suite de l’expulsion de nos terres ancestrales.

La spoliation des terres et des droits, produite par le processus de colonisation toujours en cours, impose une mobilité contrainte vers les réserves ou les périphéries urbaines configurant une violence extrême pour ces peuples dont le rapport au territoire est une question vitale au sens propre comme au sens figuré. Elle pousse aussi à la sédentarisation et à la privatisation de liberté de mouvement qui intègre ces modes de vie propres, notamment un rapport à l’environnement qui est constitutif d’une manière d’être et de vivre, percevoir et ressentir le monde, comme le montrent Ioris, Colmann et Goettert (2021:44) pour les peuples Guarani Kaiowá. Le mot tekoha en guarani – qui signifie le lieu où l’on vit selon nos propres manières d’être – rend compte de cette indissociabilité.

L’histoire et les guerres (entre peuples autochtones mais aussi avec les états colonisateurs), ont fortement influé sur les appropriations/expropriations territoriales du peuple Terena (peuple arawak, l’un des groupes de l’ancienne nation Guaná). Les Terena occupaient déjà toute la région du Pantanal qui est aujourd’hui délimitée par des frontières géographiques imposées par la civilisation occidentale, qui englobe le Paraguay, le Brésil et la Bolivie. Les conflits à l’époque où les frontières n’étaient pas encore définies par les puissances coloniales espagnole et portugaise ont poussé les ancêtres du peuple Terena à traverser le fleuve Paraguay vers l’est (Ximenes et Pereira 2017).

Ce peuple, perçu parfois par les autres autochtones comme particulièrement obéissant au pouvoir portugais puis brésilien (car il avait obtenu dans un passé lointain, un régime un peu moins violent de servilité coloniale que dans d’autres régions) a dû s’adapter au fil des années aux populations coloniales respectives qui ont occupé ses terres avec ou non des alliances locales. Il a été obligé de recomposer successivement des villages avec la même organisation et les mêmes cultures dans chaque nouveau lieu que le peuple devait ou pouvait occuper.

La « démarcation » des territoires, nom donné à la reconnaissance juridique des terres ancestrales, est un enjeu central de la lutte pour l’autodétermination des peuples autochtones. Inscrit dans la Constitution brésilienne de 1988 qui pose les bases de la démocratisation du pays, ce droit continue à être bafoué par la pression et action violente des acteurs économiques et politiques qui mettent en question la légitimité des revendications des peuples autochtones, contribuant au processus d’ethnocide initié avec la colonisation au début du XVIᵉ siècle. Au Mato Grosso do Sul, État comptant avec une forte présence de populations autochtones (la troisième plus grande population autochtone du pays) et dominé par les grandes propriétés de l’agronégoce, cette situation est particulière aiguë (Galvao et Insfram à paraître ; Mizusaki, Roma et Vieira 2021).

La création de réserves autochtones au début du XXᵉ siècle représente un point de non-retour dans le processus de spoliation des terres autochtones initiée à la fin du XIXᵉ siècle. Le processus d’hyperpopulation, dépeint notamment par Brand (2001), de confinement dans des réserves devenues trop étroites et rendues de ce fait insalubres représente, pour les Guarani et Kaiowá de la région de Dourados, une expression majeure de la violence sociale et physique (par exemple, incendies des maisons de prière) dont ils sont victimes.

La vie dans les réserves induit aussi de nouvelles pratiques, bien loin de celles transmises et souhaitées par les générations précédentes. Ainsi, le peuple Terena initialement versé en agriculture, est aussi reconnu pour son élevage de bétail et de chevaux, ce qui « avec la limite des réserves est devenu une des principales sources de conflits internes[2] » car il redessine des espaces privés au détriment des collectifs.

À partir des années 1990, face aux retards et omissions dans le processus de démarcation des terres, un mouvement autonome d’autodémarcation prend forme à travers l’occupation par des groupes autochtones des terres reconnues comme ancestrales, visant forcer le processus de démarcation légale. Les groupes autochtones qui mènent ces occupations affrontent les réactions violentes de la part des propriétaires des terres qui, sur l’argument légal de la défense de la propriété, sont soutenus par les agents de l’État. Dans ce combat inégal où les armes à feu sont détenues par les grands propriétaires terriens, les groupes autochtones tentent de récréer dans ces territoires occupés des modes de vie basés sur des savoirs ancestraux qui leur permettent de (re)exister. Ce mouvement dit de retomadas (reprises des terres), est une des formes que prend la résistance autochtone dans cette région et est déjà bien documenté (Ximenes et Pereira 2017 ; Benites 2021).

Eau infestée et non utilisable dans les retomadas. Août 2024 région de Dourados. D. Leroy

Dans ses dimensions historiques et identitaires, la question territoriale représente un enjeu majeur de la cause autochtone et elle marque profondément l’expérience de vie et du voyage des auteur·ices qui co-signent cet article. La manière de vivre et de (se) soigner, de prendre soin est continuellement rapportée au territoire, s’en éloigner n’est certainement pas sans effets.

Trois géographes attaché·es à la terre, dont il et elles ont fait non seulement un objet d’étude, mais qui représente une part importante, sinon essentielle de leurs projets de vie respectifs :

C’est avec ces mots que je présente mon lieu, un héritage si beau que c’est à ma mère terre de le préserver, en lui donnant les conditions nécessaires pour accueillir à nouveau ses filles et ses fils dans son giron. Aujourd’hui, nous avons déjà un marché, un frigo, une pharmacie et un hôpital où l’argent n’a pas sa place. Ce lieu sacré, le Xiru Karaí[3], accueille tous ceux qui viennent ici pour soigner leur corps et leur esprit en recherchant l’équilibre avec les énergies qui circulent dans l’eau, la terre et l’air.

L’éloignement de la terre à laquelle il et elles se sentent appartenir participe de leur expérience en France. Quelles répercussions ce rapport à la terre considérée comme sacrée peut produire sur cette expérience de mobilité académique ? Le retour sur cette période passée en France nous montrera comment le déplacement géographique résonne avec le lien d’attachement au territoire ancestral dont tou·tes trois sont temporairement éloigné·es. Avant d’aborder cette question, il semble important de revenir sur une autre forme de mobilité qui la précède : celle de l’accès à l’université.

II. PRÉSENCE AUTOCHTONE DANS LES UNIVERSITÉS BRÉSILIENNES

Au Brésil, l’arrivée de personnes autochtones dans le système universitaire est une conquête récente, inscrite dans la lutte des mouvements sociaux actifs depuis la fin des années 1970. Les revendications des mouvements sociaux, dans le contexte de la construction de la démocratie, ont mené l’État à créer des politiques publiques dites « d’action affirmative ». Un premier jalon pour l’accès des populations autochtones aux universités correspond à la création de cursus de formation pour les métiers de l’enseignement qui leur sont spécifiquement adressés – les Licences interculturelles autochtones, généralisées dans les universités publiques à partir de 2008. L’instauration des quotas visant assurer des places aux personnes autochtones et afro-descendants, ainsi qu’appartenant à d’autres catégories sociales discriminées, représente un deuxième jalon, à partir d’une loi de 2012 concernant les universités publiques fédérales.

L’accès aux études supérieures ouvre des perspectives de mobilité sociale individuelle mais il répond également à une démarche d’empowerment collectif lorsque les étudiant·es autochtones voient l’obtention des diplômes comme moyen de peser dans la mise en œuvre des politiques publiques ou des services en faveur des droits et des intérêts des populations. Ceci explique peut-être que ce sont les formations dans le domaine de la santé et de l’enseignement qui attirent le plus grand nombre des personnes autochtones (Bergamaschi, Doebber et Brito 2018). Sans exclure des parcours dans des formations comme le droit, l’histoire et l’anthropologie, qui peuvent avoir un rôle important dans la reconnaissance des droits territoriaux des peuples autochtones (Amado 2020). Le savoir dit scientifique, associé au monde occidental, représente une forme de pouvoir d’agir collectif, un outil au service de la lutte pour la terre et l’autodétermination.

La présence autochtone à l’université ne se résume pas à la question de l’accès, elle pose aussi la question de la permanence et de la réussite dans un univers souvent réfractaire aux savoirs autres, éloignés des matrices occidentales européennes. Ainsi, l’accès des populations autochtones à l’université peut aussi être vu du point de vue de la mobilité, au sens de la pénétration dans un univers de connaissances et significations autres par rapport aux savoirs ancestraux liés aux différentes cosmovisions (Walsh 2003, 2005). S’il oblige des « déplacements » importants du côté des personnes autochtones, du côté de l’université il représente une opportunité de collaboration interculturelle et d’ouverture à d’autres épistémologies, dans un processus qui engage de manière encore inégale les universités des différentes régions du pays (Urquiza 2019).

Au Mato Grosso do Sul, l’université fédérale da Grande Dourados (UFGD) a mené plus loin les initiatives de formation d’enseignant·es qui pour la plupart prennent la forme de dispositifs non pérennes rattachés aux départements de sciences de l’éducation. La Faculté interculturelle autochtone (FAIND), créée en 2015, joue un rôle important dans la formation des enseignant·es autochtones engagé·es dans la construction d’une nouvelle approche théorique et méthodologique de l’éducation scolaire autochtone comme l’évoquent Lourenço et Pereira (2023). Les doctorant·es qui y sont allé·es l’évoquent comme une étape essentielle à leur parcours universitaire.

L’université fédérale de Grande Dourados a eu le courage de nous accueillir en nous ouvrant ses portes, à nous Kaiowá et Guarani [et Terena], dans une faculté respectueuse de nos connaissances ancestrales et des peuples sans-terre et afro-descendants qui sont également accueillis à la FAIND (Faculdade Indigena Intercultural Indigena). Les licences en alternance pour former des enseignant·es pour les écoles autochtones et pour les écoles rurales donnent la possibilité à tous les stagiaires de vivre une expérience communautaire, de mettre en pratique les théories apprises et d’échanger des connaissances avec les anciens.

On y constate l’effort pour rendre l’université un lieu accueillant aux cultures autochtones, ce qui passe aussi par l’aménagement des espaces et des temporalités. Elle participe à la formation d’une nouvelle génération de chercheur·es autochtones qui viennent à l’université pour se former pour l’enseignement et par la suite décident de poursuivre les études au niveau du master et doctorat. Les trois chercheur·ses autochtones qui signent cet article rentrent dans ce cas de figure, les études doctorales donnant suite à un parcours universitaire initié dans le cadre de la formation pour l’enseignement.

Photographie d’un poster affiché dans les couloirs de la FNAIM, août 2024, D. Leroy

Dans leurs doctorats en géographie, ils effectuent un lien direct entre leurs recherches et les luttes spatiales de leurs peuples respectifs. Écrire leur propre histoire, avec leur point de vue et leurs propres mots est un enjeu majeur dans la visibilisation de leurs revendications, souvent passées sous silence, comme l’ont montré Blaser (2010:17) et Boaventura de Sousa Santos (2016) avec la sociologie des absences notamment. Pour elles et lui, l’université correspond à une opportunité de compréhension des dynamiques sociales, historiques et politiques affectant leurs peuples, ainsi que de légitimation des savoirs ancestraux.

Dans sa thèse de doctorat, Maristela Aquino Insfran étudie les rapports entre la santé des femmes Guarani Kaiowá et la santé de la terre dans le contexte des reprises des territoires autochtones traditionnels dans la région de Dourados, essayant de comprendre comment les savoirs ancestraux sur les vertus curatives des plantes sont mises à profit pour le soin des corps et des sols dégradés par l’usage intensif et chargé d’entrants chimiques.

Le début de ma trajectoire comme chercheuse est directement lié à mon activité comme enseignant·e dans une école autochtone dans une des réserves de la région de Dourados. J’y menais un projet de mobilisation de la communauté pour combattre la faim, en collaboration avec des enseignant·es de l’UFGD impliqués dans la cause autochtone. Mon engagement dans la recherche reflète l’engagement dans les luttes de mon peuple. La possibilité d’accès à l’université représente un marqueur historique dans les luttes des peuples autochtones pour la reconnaissance et valorisation de nos cultures et connaissances. La recherche universitaire permet la resignification de nos connaissances ancestrales et le développement d’une compréhension critique des processus historiques qui nous affectent. La décolonisation des savoirs correspond à un moyen pour renforcer nos mouvements de résistance.

Anastacio Peralta dirige son travail de thèse autour des manières traditionnelles des Guarani Kaiowá de cultiver leurs jardins de subsistance (kokwê), à partir du dialogue avec des anciens (nhanderu et nhandesy) qui détiennent des savoirs ancestraux et des expérimentations qu’il mène avec des groupes autochtones sur son territoire.

Dans mon travail de recherche, je parle à la première personne, parce que je me réfère à moi-même et à mon peuple. Je n’existe pas sans eux, tout comme je ne serai pas docteur sans les savoirs de mes contemporains et de mes ancêtres. Actuellement, j’ai le privilège de pouvoir enregistrer cet héritage transmis de génération en génération par le biais de l’oralité et de pouvoir remettre en question les histoires écrites par le monde des Karaí, c’est-à-dire les hommes et les femmes blanches qui ont écrit l’histoire en niant les autochtones et les Afro-descendants du grand pays brésilien. Pour moi, il est très important de pouvoir passer de mon espace sacré à l’université, car c’est là que je peux dialoguer entre les différents espaces de savoirs et me mettre au niveau des chercheurs.

Sandra Ventura Domingo Cândido s’intéresse à la place des femmes dans les mouvements sociaux – notamment de reprise des territoires Terena dans la région du Pantanal du Mato Grosso do Sul. Elle s’appuie sur l’approche de l’histoire orale pour dialoguer avec des femmes qui ont eu un rôle important dans ce processus d’occupation.

Les femmes Terena ont toujours été présentes et actives dans les mouvements sociaux. Dans le passé, elles travaillaient comme main-d’œuvre dans les fermes selon le système de camaraderie et, depuis le XXIe siècle, les femmes Terena transposent leur action dans les mouvements sociaux des villages. Grâce à leur niveau d’éducation de plus en plus élevé, les femmes ont élargi leur participation et occupent désormais des postes publics dans les domaines de l’éducation et de la santé, ainsi que dans le mouvement indigène pour l’élargissement de l’espace. Je mène ma recherche dans la terre indigène Taunay-Ipegue, dans la municipalité d’Aquidauana, dans l’État du Mato Grosso do Sul. Ma recherche vise à mettre en lumière la participation des femmes Terena dans l’éducation, la santé, le leadership tribal local, l’expansion des territoires. Elle consignera également le rôle des femmes Terena occupant des fonctions publiques aux niveaux municipal, étatique et fédéral.

Dans ces trois thèses, le souci de visibilisation des modes de vie et des réalités de chaque peuple est prégnante. Elles s’appuient à la fois sur leurs pratiques quotidiennes, dans lesquelles leur implication est évidente mais aussi sur des enquêtes qu’il et elles mènent sur ces pratiques et savoirs. On pourrait dire qu’il s’agit de ce nouveau mouvement de l’anthropologie réalisée par les acteurs et actrices et non plus par des tiers étranger·es à la situation étudiée.

Ce sont les Indiens qui entrent à l’université et font passer leur catégorie ethnique du statut d’enquêté à celui de chercheur, forçant ainsi, de manière pragmatique, à revoir les fondements de l’ethnologie indigéniste. […] Pour encourager les réflexions portant tout à la fois sur la spécificité de l’anthropologie menée au Brésil et sur sa contribution à la formation multiple d’une anthropologie-monde décentrée et « décolonisée » (Agier et Frúgoli-Junior 2016:onglet 13).

À ce titre, la mobilité académique du programme Guatá est aussi perçue comme un moyen de médiatiser leurs situations de (sur)vie à l’international et de produire des discours dans un langage académique dont la crédibilité est mise à profit pour la résistance de leurs peuples. Il et elles diront à plusieurs occasions que leur départ en France s’est d’abord négocié au sein de leurs familles mais aussi et surtout de leurs peuples respectifs. La communauté ayant un ascendant important sur les décisions familiales.

III. UN TYPE PARTICULIER DE MOBILITÉ

Le programme Guatá tente de penser la mobilité comme un accompagnement large et incite la mise en lien entre les établissements de rattachement et d’accueil. Il a été initié par l’ambassade de France au Brésil en 2023 avec un partenariat de onze universités brésiliennes. En 2024 l’université Paris 8, qui avait accueilli en 2023 des doctorant·es Guatá de plusieurs universités, en accueille trois de l’université fédérale de Grande Dourados (Mato Gosso du Sud) au sein du laboratoire Experice/LIAgE, de septembre 2024 à février 2024, car l’une de ses membres en est la référente au sein de cette université.

L’université fédérale de Grande Dourados est une jeune université créée en 2005 dans le contexte de l’expansion de l’enseignement supérieur public au Brésil, dans une région où la présence de la population autochtone est importante, en même temps qu’invisibilisée. Pour sa part, l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis est située en banlieue parisienne dans un département économiquement populaire et avec un accueil historique, depuis le centre expérimental de Vincennes, d’étudiant·es internationaux engagé·es dans des luttes sociales et politiques. Cet accueil s’inscrit donc dans un continuum, puisqu’actuellement les étudiant·es venant de l’étranger représentent environ 30% de la population totale des inscrit·es à l’université Paris 8.

Pour le laboratoire LIAgE, la proposition de participer activement à l’accueil, d’une partie de ces étudiant·es a été unanimement acceptée, car elle s’inscrivait dans le contexte de collaborations précédentes avec le Brésil et correspondait à des thématiques déjà développées avec le partenariat de la fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz). L’une des conditions émises malgré tout par la référente Guatá, était de pouvoir rencontrer en amont à la fois les étudiant·es, leurs directeur et directrices de recherche mais surtout de comprendre leur contexte de vie. Si l’entrée dans le système académique européen pour les étudiant·es autochtones peut représenter un grand pas dans l’inconnu, le contraire est aussi vrai : l’accueil d’étudiant·es si particuliers relevait également d’une grande incertitude. C’est ainsi que Delphine Leroy s’est rendue à Dourados avec deux chercheur·es affilié·es[4] au LIAgE, qui ont eu également l’occasion de rencontrer sur place les représentant·es scientifiques du consulat de France à São Paulo, à l’initiative de cette bourse[5].

Havre de paix chez Anastacio, août 2024, D. Leroy

Ce séjour à Dourados a été l’occasion de commencer à créer des liens avec deux des doctorant·es ainsi qu’avec des membres de leur institut de recherche à travers des exposés, séminaires autour des thématiques de recherche développées dans chacune des équipes et d’harmoniser au mieux les attentes et l’accompagnement lors de la mobilité à venir (concertation avec les directeur-trices de thèse et la référente Paris 8). Mais ce qui a été le plus remarquable ce sont des visites dans les territoires composant le Mato Grosso do Sul afin que la situation de ces étudiant·es puisse être comprise : retomadas, réserves, territoires autochtones où des rencontres avec les habitant·es (familiers ou informateurs-trices des doctorant·es et chercheur·es) étaient programmées. De même, la visite d’un condominium extra luxueux, adjacent à des lieux où les peuples étaient privés d’eau potable a constitué une étape importante dans la compréhension des enjeux territoriaux et de subsistance des différentes populations.

À l’occasion de ce déplacement, une date a été choisie pour la réciproque : à savoir la venue à Paris 8 d’une partie de l’équipe de l’UFGD afin de comprendre dans quels contextes leurs doctorant·es vivaient leur mobilité. Semaine durant laquelle la réalisation d’une journée d’études internationale ayant pour titre « Peuples autochtones du Brésil et recherches académiques[6] » marquerait le point culminant de la mobilité en France.

IV. DES MOMENTS DU SÉJOUR D’ÉTUDES EN FRANCE

A. L’importance de l’accueil

En parallèle avec ce déplacement sur les territoires autochtones, une attention a été portée à l’accueil des doctorant·es à Paris, mobilisant quelques chercheuses de l’équipe de recherche et ce, dès l’arrivée à l’aéroport.

Je me suis senti à l’aise quand je suis arrivée à l’aéroport, car une personne très spéciale nous attendait et parlait portugais, c’était génial.

L’attention portée au moment de l’arrivée permet de tisser des liens immédiats qui favorisent une mise en confiance. Les échanges informels en portugais fusent dès la route du retour de l’aéroport, où deux chercheuses sont présentes (l’une d’elles est brésilienne) : les récits sur les situations de vie dans les territoires autochtones alternent avec des propos visant expliquer le fonctionnement de la ville, de l’université et de coutumes locales. La langue représente indéniablement un élément facilitateur.

Les heures suivantes, d’autres personnes de l’université les rejoignent pour les premiers pas dans ce nouvel univers (installation dans le logement du Crous sur le campus, achat de carte SIM, pass navigo, retrait de la bourse, courses de première nécessité, etc.). L’équipe administrative contribue largement à cet accueil et a facilité en amont différentes procédures.

Si le premier moment au sortir de l’aéroport est bien vécu, les jours suivants – les quinze premiers jours notamment – sont reconnus très difficiles, pour des raisons différentes par Anastacio, Maristela et Sandra. Sont évoqués notamment le désarroi devant le recours systématique à des outils technologiques peu maîtrisés, la difficulté linguistique (qui sera ensuite levée partiellement par le recours à des outils numériques de traduction), le climat, les maux de tête… Sandra ne parvient pas à défaire ses valises, à s’installer physiquement dans ce nouvel espace, « le corps est arrivé, l’esprit est resté au pays » dit-elle. La dimension spirituelle partagée est évoquée comme un manque crucial, manque qui reviendra à plusieurs reprises comme difficile à surmonter au début. Chacun·e avec ses mots évoque ce déchirement, qui provoque de la tristesse, une forme de solitude. « Mon âme n’est pas venue avec moi, elle est restée dans mes terres » énonce Anastacio qui était déjà venu en Europe à quelques reprises dans le cadre de son activité militante pour la cause autochtone, mais à chaque fois pour des périodes d’une semaine.

Je passais des heures dans cette nostalgie pour que mon esprit entende les chants, le son du mbaraka[7], je faisais taire mes pensées en écoutant la chute d’eau et les enfants qui couraient en parlant ma langue, c’était comme si je fuyais Paris 8 et que je revenais chez moi, mais quand je me réveillais de ces moments, je me retrouvais face à l’ancien monde, mais très nouveau pour moi, avec tant de beautés et d’histoires enregistrées de tant d’endroits, de tant de peuples.

Ce sentiment de déconnexion qui marque cette douloureuse et ambivalente expérience des premiers jours est surmonté dès que la connexion est retrouvée, nous raconte Maristela :

La tristesse et solitude des premiers quinze jours ont été vite remplacés par un sentiment de connexion avec mon ancestralité et une force constante venant de ma spiritualité Guarani, un soutien qui m’a aidé à garder l’équilibre émotionnel au long des six mois.

Cette manière d’éprouver les premiers temps passés en France renforce l’idée que cette mobilité individuelle revêt une dimension collective importante dans le sens où la connexion avec des pratiques ancestrales est un enjeu qui accompagne les personnes tout le long du séjour. Cela soulève également l’hypothèse d’une nécessaire préparation spirituelle avant le départ.

B. S’installer dans la ville

Les premiers temps ont aussi été ceux où il a fallu apprendre les outils pour pouvoir se déplacer dans la ville, apprentissage qui s’est poursuivi tout au long du séjour. La non-maitrise de la langue française y était une difficulté supplémentaire, mais n’a pas été un obstacle à l’acquisition d’une certaine autonomie pour circuler en ville.

J’ai appris à survivre parmi des gens étrangers, qui ne parlaient pas ma langue. Pour faire mes courses, j’ai beaucoup utilisé le traducteur, la technologie pour comprendre tout ce qui se disait.

Les cours de FLE suivis à l’université ont représenté un effort pour apprendre des notions de cette langue dont elles et il avaient eu peu de pratique en amont. À l’université, la présence de personnes parlant le portugais – ou l’espagnol – a été très importante dans la communication avec d’autres collègues et des étudiant·es. Pour certaines occasions de prise de parole en public, Anastacio, plus à l’aise en Guarani qu’en portugais, a pu même s’exprimer en Guarani grâce à l’aide d’un professeur de l’Inalco[8]. La traduction a joué tout son rôle comme pratique capable d’accueillir la différence et la pluralité, geste qui met les langues à égalité (Diagne 2021).

Les trois doctorant·es sont unanimes à dire que le fait de loger à la résidence internationale du Crous à Saint-Denis a compté pour que cette altérité linguistique ne soit pas vécue comme infériorisante.

J’ai appris que nous communiquons avec n’importe qui par notre regard, nos mouvements ou notre empathie. C’est ainsi que je suis devenue ami avec des Coréens, des Africains et des Français, parmi beaucoup d’autres personnes avec lesquelles j’ai vécu.

La forte présence de personnes migrantes dans cette ville est aussi considérée comme un facteur positif du séjour :

Lorsque l’on se promenait au centre-ville, on entendait plein de langues différentes, on voyait des gens de toutes les couleurs, cela nous faisait nous sentir « comme tout le monde ».

Par ailleurs, l’attention portée aux personnes qui circulent ou habitent la ville – Saint-Denis et Paris – permet la compréhension des dynamiques sociales qui font résonance à celles du pays d’origine, par exemple, la prédominance des personnes migrantes et racisées dans les postes de travail moins valorisés, suggérant la survivance de rapports coloniaux, en tous les cas discriminants pour les personnes racisées. Cette perception converge avec ce qu’ont démontré de manière implacable les deux enquêtes de l’Ined Trajectoires et Origines – dites TEO 1 et TEO 2 – (Beauchemin et al. 2016, 2023), révélant que les personnes de minorités ethno-raciales font régulièrement des « expériences négatives qui créent une sorte de conscience collective de traitement différent » (Simon 2022:27).

La possibilité d’accéder sans difficulté à certains aliments composant le régime alimentaire quotidien, comme le manioc ou les haricots rouges contribue à la création d’un lien positif avec le territoire dyonisien. Le marché de Saint-Denis est ainsi un lieu où l’on se rend régulièrement et qui devient peu à peu familier par ses produits, par les personnes qui le fréquentent, par les langues que l’on y entend. C’est ainsi tout naturellement que le groupe de doctorant·es a choisi le marché de Saint-Denis comme destination d’une visite guidée pour l’équipe d’enseignant·es de l’UFGD lors de leur venue en janvier 2025.

C. L’importance du groupe

Malgré les efforts de l’équipe d’accueil de se rendre disponible à travers la proposition de moments conviviaux et le soutien logistique pour des sujets de la vie quotidienne dans un contexte urbain très différent de leur cadre de vie, le soutien apporté par le groupe demeure irremplaçable. À la fois celui formé par les trois doctorant·es reçu·es à Paris 8 mais aussi le groupe élargi formé par l’ensemble des doctorant·es bénéficiaires du programme Guatá sur la même période. Dans l’année 2024-2025, le programme, dans sa deuxième édition, a bénéficié à huit doctorant·es accueilli·es dans des universités franciliennes avec une seule exception en région. Le groupe WhatsApp crée entre elles et eux a permis une mise en contact régulière, avec transmission d’astuces, échanges et proposition de rendez-vous. À ce titre, les moments de repas partagés sont évoqués comme réconfortants : « faire la cuisine pour nos cousins les week-end où l’on se réunissait dans notre résidence me faisait beaucoup de bien ».

En plus de sa dimension réconfortante, l’espace collectif représenté par le groupe de doctorant·es dit Guatá a été aussi précieux pour la transmission d’informations académiques. Au départ, c’est avec un certain étonnement que Delphine et Izabel constatent que les doctorant·es étaient déjà au courant de tel ou tel évènement auquel elles les invitaient, découvrant petit à petit la puissance de ce réseau entre chercheur·es autochtones. Vers la fin de leur séjour ce phénomène s’accentue et du statut de « public » il et elles deviennent protagonistes de manifestations, comme nous verrons par la suite.

D. Prises de parole dans le monde universitaire

La journée d’études « Peuples autochtones du Brésil et recherches académiques » a été un temps fort du point de vue académique car elle a permis de réunir des chercheurs et chercheuses de l’équipe d’accueil, des masterant·es et doctorant·es, les collègues de l’UFGD et les doctorant·es autochtones.

Un autre moment fascinant a été de participer à l’organisation de la journée du 31 janvier 2025 au cours de laquelle j’ai eu l’occasion de m’exprimer dans ma langue maternelle sur notre façon d’être et de vivre, ainsi que sur toute notre spiritualité cosmologique et durable. J’ai également pu écouter d’autres expériences et être ainsi certain que mon parcours jusqu’à présent n’a pas été vain.

Session inaugurale de la journée d’études du 31 janvier 2025 avec les représentants des ambassades de France et du Brésil, de l’Institut français, Paris 8 ainsi que du ministère des Peuples autochtones Campus Condorcet. D. Leroy

De gauche à droite : Izabel Galvao (LIAgE, université Paris 8), Anne Louyot (Emb. Institut français, Commissaire générale de l’année France-Brésil), Mathieu Perrot (sous-directeur adjoint de la direction de l’Enseignement supérieur et recherche du MEAE/Ministère de l’Europe et des affaires étrangères), Sophie Vauquier (vice-présidente de la coopération et des relations internationales, université Paris 8), Armelle Enders (chargée de mission Brésil, université Paris 8), André Maciel (ministre-conseiller, ambassade du Brésil à Paris), Eloy Terena (secrétaire exécutif du ministère des Peuples autochtones), et Helena Melchionna (Deuxième-secrétaire et responsable du service éducation de l’ambassade du Brésil à Paris).

Au-delà de cet évènement qui intégrait pleinement l’accueil assuré par l’université Paris 8, les doctorant·es ont eu de nombreuses occasions de prendre la parole pour présenter leurs recherches et leurs parcours. Nous avons pu organiser des interventions des doctorant·es autochtones dans certains de nos cours réguliers. Delphine les a conviés régulièrement à son cours intitulé « mobilités et expériences de l’écrit tout au long de la vie » et à un cours d’anthropologie de licence. Izabel les a invités à parler des expériences d’école autochtone dans un cours de licence autour des « pédagogies émancipatrices ». À chaque fois, nos étudiant·es soulignent la présence des « Guatá » comme un moment marquant du module d’enseignement. Le retour écrit d’une étudiante sur leur présence pour parler de l’école autochtone, donne une illustration des effets de la prise de parole des doctorant·es autochtones dans l’espace académique :

Ce jour-là, on n’était plus dans une salle de classe « traditionnelle ». On était face à une autre manière de penser, d’apprendre et de transmettre. Ce n’était pas un savoir « sur » eux, mais un savoir « avec » eux. On ne hiérarchisait pas les connaissances, on les faisait dialoguer. Je me suis remise à penser l’école, car cette expérience m’a fait comprendre que l’école pouvait être autre chose et qu’elle devait être autre chose. Une école qui n’explique pas le monde à sens unique, mais qui l’explore à plusieurs voix. Une école qui ne parle pas « à la place de », mais qui prend le temps d’écouter.

De même, le petit groupe de masterant·es qui a collaboré dans l’organisation de la journée d’études, a été fortement impressionné par ces rencontres et a produit un texte intitulé « La lutte des Guarani-Kaiowá : un combat qui nous concerne tous ? », qui sera publié prochainement dans la revue Pratiques de Formations/Analyses (Belouettar et al. à paraître).

Outre les échanges et activités académiques à l’université Paris 8, les liens créés au sein du groupe de lauréats du programme Guatá ont favorisé la participation à des activités menées dans d’autres institutions académiques, telle que l’École normale Supérieure ou le Collège de France[9], où il et elles ont pu prendre la parole, s’affirmant à la fois comme chercheur ou chercheuse et autochtone. Ces moments se sont révélés particulièrement formateurs. On pourrait qualifier de vertueux, l’intérêt qui leur a été porté à ces occasions. Vertueux dans le sens où ces manifestations ont généré au fil des interventions une confiance qui les assied peu à peu dans une position de chercheur et chercheuses aguerri·es.

E. Une rencontre marquante dans le monde paysan

Peu de temps après leur arrivée en France, Anastacio a formulé le souhait de connaitre des expériences dans le monde paysan qui pourraient faire résonance aux enjeux environnementaux qui touchent les territoires autochtones. Maristela est très engagée dans le mouvement de l’agroécologie, qui met en confluence les communautés autochtones et des paysans sans-terre et Sandra se défini régulièrement par rapport à son activité d’élevage : le projet de voyage s’est donc réalisé à trois.

Grâce au relais d’Anna Cattan, qui s’est beaucoup impliquée dans ce projet[10], nous avons pris contact avec Antoine Gontard, exploitant agricole en bio dans la Drôme, lié à la Confédération paysanne et ayant vécu quelques années au Brésil où il a côtoyé des groupes du Mouvement des travailleurs sans terre/MST. Il les a accueillis en plein hiver. Malgré un environnement très différent, une proximité dans les pratiques agricoles et dans la volonté d’offrir des alternatives locales aux manières hégémoniques de penser le rapport à la terre et au vivant les a rapprochés.

J’ai été émerveillé de voir comment ils arrivaient à vivre des périodes de froid intense et des étés torrides. Tout est très élaboré, y compris les soins aux animaux et les maisons, qui sont chauffées et rafraîchies en été. Les familles utilisent des machines agricoles de taille moyenne et tout est basé sur l’agroécologie. D’après ce que j’ai compris, la terre n’est pas vendue, elle est transmise de génération en génération et leur appartient. Ce qui est différent de nous, car nous n’avons le droit d’utiliser et de bénéficier uniquement des terres qui ont été réservées, délimitées et/ou qui sont encore en litige ; nous ne sommes jamais propriétaires, seulement utilisateurs de notre « tekohá ».

Le séjour de cinq jours dans cette propriété drômoise, qui s’appuie sur un fonctionnement coopératif avec d’autres propriétés voisines engagées dans un projet agroforestier, a fait résonance avec les luttes dans les territoires autochtones et avec un mode de vie communautaire où la famille occupe une place centrale. Le partage de la vie quotidienne avec la famille d’Antoine a suscité à la fois de l’étonnement, notamment sur l’éducation des enfants et un sentiment important de proximité avec des pratiques et les visées du projet collectif pour faire monde autrement. Indiqué comme moment marquant du voyage, il est qualifié de source d’apprentissages et d’encouragements pour la poursuite des luttes dont participe le parcours académique.

V. APPRENTISSAGES RÉCIPROQUES

Lorsque la question est posée des savoirs acquis pendant cette mobilité, la première réponse est celle de la reconnaissance de la lutte plutôt que celle des savoirs acquis, puis peu à peu les apports pour la thèse, des voyages et de la vie à Saint-Denis prennent place dans cette réflexion. Saint-Denis comme territoire de migrations demeure un objet important de découvertes : la population française n’est pas uniquement blanche comme il et elles l’imaginaient et une partie des personnes qui arrivent sur ce territoire est assignée à un mode de vie plus précaire et des accès aux droits plus difficiles que la population présente depuis plus longtemps. Chacun·e des trois doctorant·es se souvient de la stupeur partagée d’avoir vu des personnes à la rue, en effectuant le constat récurrent d’une proportion de personnes « non blanches » dans les situations sociales les plus difficiles, et les emplois les moins enviables. Ces éléments pourraient paraitre comme un repoussoir à la vie en France et c’est paradoxalement ce qui est perçu comme d’un intérêt majeur. C’est justement cette population avec laquelle le groupe se sent en affinité par le sentiment de relégation partagée, de manière générale par les effets et formes du racisme ordinaire (Peretti-N’diaye 2016 ; Fassin 2006) ou dans l’expérience scolaire (Primon, Moguérou et Brinbaum 2018).

Cela interroge d’ailleurs la place du territoire et des mobilités : appartenant à des peuples qui revendiquent des terres ancestrales dans un État qui les leur a spoliées en grande partie, il et elles se sentent proches de personnes ayant quitté leurs territoires (pays d’Afrique et Haïti notamment) et qui ne trouvent pas de place désirable dans ce nouvel espace, éloigné de leurs modes de vie précédents. La notion d’ancestralidade est également convoquée pour évoquer une attention mutuelle à des pratiques culturelles qui ne sont pas reconnues en France.

À différents moments de la mobilité – « da vivência em Saint Denis » – l’expérience de vie dans cette ville est mise en avant par une sensation de proximité, de souffrances sinon comparables, en tous les cas, vécues de part et d’autre. La question du racisme – même de celle de certain·es migrant·es – est observée et questionnée de près. Elle agit comme un miroir de luttes convergentes à tisser pour établir un « bem viver » ou « buen vivir » (Gudynas et Acosta 2011).

À Saint-Denis, avec cette variété de langues, de nationalités et de cultures, il et elles se sont senti·es « comme tout le monde », absolument pas « différents », finalement à leur place dans cette hétérogénéité de provenances et de manières de vivre, d’appréhender l’humanité de façons plurielles. Cela peut évoquer la notion de plurivers ou d’études pluriverselles, alternative à l’approche monolithique de l’Universel, portée par l’Occident. Cette notion émerge du Sud Global notamment avec la pensée d’Arturo Escobar et met en avant la diversité des régimes de pensées en souhaitant leur attribuer une légitimité. Il s’agit ainsi de « donner sens à la part opprimée du monde » (Escobar 2018:63).

Au cours de ce voyage, le déplacement académique a eu des effets sur la représentation du monde à la fois par des ressources intellectuelles mais également de manière expérientielle. Les auteur et autrices disent avoir été ainsi capables de lire des ouvrages pour leurs thèses mais ce qui ressort avec force, c’est la lecture de la réalité que préconise Paulo Freire (1985) « J’ai aussi réussi à lire le monde. Tout comme Paulo Freire se représentait le monde ». Cette référence est importante pour notre propos car elle indique la transformation qu’implique cette « lecture de la réalité » qui modifie profondément les personnes qui expérimentent ce rapport au monde. Paulo Freire insiste sur ce double mouvement, appliqué à l’apprentissage de l’écriture, mais qui peut aussi être entendu comme une manière générique d’étudier, d’être en recherche : « La lecture du monde doit précéder la lecture du mot, et la lecture de celui-ci implique la continuité de la lecture de celui-là » (Freire 1984). Ces lectures de réalités jusque-là inédites proposées à leurs regards ne se cantonnent pas à la ville de Saint-Denis ni à l’exploitation d’agroécologie de la Drôme, mais leur permettent de mieux comprendre le système mondial de globalisation dont nous faisons tou·tes partie. « Voilà ce que j’ai fini par comprendre aussi : le système mondial globalisé. Et c’est important pour nous. »

Être en France a aussi signifié la possibilité de vérifier de près des lieux chargés de significations pour la compréhension de l’histoire de la colonisation dont ont été victimes les peuples autochtones du Brésil. Ainsi, la visite au musée de l’Armée est mentionnée par Sandra et Maristela comme marquante, ce qui au départ a été source d’étonnement pour Delphine et Izabel. Loin d’être une curiosité touristique, elles nous expliquent comment, en donnant à voir la puissance militaire des colonisateurs, la visite du musée a permis de mieux comprendre un évènement historique déterminant pour les peuples autochtones brésiliens. Elle a rendu concrètes des images – apprises à l’école – de l’armée à l’origine du déplacement de la cour portugaise en terres brésiliennes, lors de l’invasion du Portugal par les troupes de Napoléon au début du XIXᵉ siècle, période où la violence contre les peuples autochtones et la spoliation de leurs terres est passé à la vitesse supérieure.

Quitter la France s’est révélé aussi un moment complexe, entremêlé entre la joie de partir et la peine de quitter les nouvelles relations et une manière de vivre différemment.

Pour rentrer, j’étais euphorique, le froid me donnait envie de partir rapidement, mais mon cœur était déjà peint aux couleurs du drapeau français, mon esprit était choyé, réchauffé par tant d’affection et de respect. Cependant, il était déjà temps de faire mes valises, de dire au revoir et de prendre l’avion, de traverser les océans, de sentir la chaleur de mon pays et de renforcer mon esprit. Et c’est ainsi que tout s’est passé.

Maristela, Anastacio et Sandra, le 28 février 2025 rentrent au Brésil. Photo D. Leroy.

CONCLUSION

Il est maintenant courant – voire attendu – que les étudiant·es fassent l’expérience d’une mobilité académique durant leur cursus. Celle que nous venons de dépeindre a une particularité importante : les voyageur et voyageuses sont des personnes autochtones. C’est une manière tout à fait inédite pour elles de voyager. Elles éprouvent déjà une manière de vivre singulière dans leur propre pays, qui les a pratiquement déterritorialisées, en les contraignant à vivre dans espaces réduits. La lutte pour leur survie est intimement liée à celle de la défense de leurs territoires, qu’il et elles quittent. Le déplacement comporte, à ce titre, plusieurs facettes.

L’une d’elle est qu’ici par rapport aux mobilités que l’on pourrait qualifier d’« individuelles », les personnes concernées se déplacent en tant que membres d’un peuple et pour la mise en lumière de leurs conditions d’existence. On pourrait les qualifier de déléguées ou de représentant·es de leurs peuples respectifs, tant l’appartenance à leur peuple se fait présente tout le long du séjour et même avant leurs départs, de par la négociation réalisée avec leurs collectifs en amont. Une autre facette de ce déplacement est qu’il s’inscrit dans un déplacement social plus large qui est celui de l’accès à l’université et à des codes dont il et elles sont souvent très éloigné·es.

Ces deux premiers points revêtent une dimension politique indéniable, qui confère à cette mobilité une épaisseur toute particulière, mais qui est loin d’effacer d’autres aspects. En effet, cette expérience prend aussi la forme d’un voyage de formation existentielle, qui pousse les protagonistes à mettre une certaine distance avec leurs propres « références culturelles et personnelles » (Brémaud, Bréton et Pesce 2020:39) au contact d’autres types de références. Le voyage invite au décentrement et « l’épreuve de l’étranger » (Diagne 2021:155) à laquelle il confronte les voyageurs et voyageuses provoque des déplacements.

On pourrait penser que l’un des déplacements et non des moindres est celui des représentations des Français. Le fait de résider à Saint-Denis et de fréquenter l’université implantée sur ce territoire joue un rôle important dans la déconstruction d’une idée de la France comme pays avec une population homogène qui correspondrait au stéréotype du « colonisateur européen ». Sans que cette figure ne soit complètement écartée, les situations observées et les rencontres favorisées pendant le séjour – notamment avec des personnes en situation de minorisation – la rendent plus complexe, elles y intègrent des rapports de domination à l’intérieur même de ce pays, donnant à voir l’actualité des enjeux de colonialité des deux côtés de l’Atlantique. Dans ce sens, il amène à nuancer certains propos décoloniaux, qui dénonçant la survivence des rapports impérialistes peuvent mener à la compréhension de l’Europe comme un tout homogène. Un amalgame entre l’analyse de l’action politique des États et de ses élites au long de l’histoire au détriment de réalités contemporaines complexes traversées elles-mêmes par les rapports de dominations plurielles a ainsi été dépassé.

En tant que voyage de formation, cette mobilité renvoie à la bildung, avec les effets transformateurs qui lui sont associés et qui ont été déjà bien documentés (Leroy 2019 ; Leroy 2023 ; Galvao et Brizay 2023). Elle représente une opportunité de rencontre interculturelle et transculturelle (Imbert 2015:29) dont les effets formatifs se font non seulement sentir sur les personnes qui partent mais aussi sur celles qui les accueillent. À ce titre, les différents échanges (étudiant·es, chercheur·euses, famille d’agriculteur, etc.) et la manière très horizontale et sensible de leur partage (mise en récit, expérimentations) ont permis une réelle appropriation réciproque de savoirs et savoir-faire. « Apprendre de quelqu’un est une expérience tout à fait différente de l’expérience de se voir enseigné par quelqu’un » (Ingold 2018:68).

Enfin, et ce n’est pas le moindre des déplacements, celui de la reconnaissance des savoirs autochtones par l’université, qui remet en question de manière réciproque nos épistémologies et les régimes de connaissances ainsi que les hiérarchies et processus de légitimations qui y sont associés (Lander 2005). Ce déplacement, éprouvant, est loin d’être achevé mais l’invitation à le poursuivre nous anime.

Agwyjevete pe’eme

(Merci beaucoup, en guarani)

Bibliographie

Adoue, Cecilia, Ana Doldan, Joaquín Ruiz Zubizarreta, Jorge Sienra et Amélie Sorbes (transcription et trad.). 2022. Tañandeayvu mbarãete (Desatar nuestras palabras/ Déployer nos paroles) Plutarco López (Reflexiones de un cacique mbya guaraní/ Réflexions d’un chef mbya guarani). Asunción : Fausto ediciones.

Agier, Michel et Heitor Frugoli-Junior. 2016. « La contribution brésilienne à la connaissance anthropologique : quelques facettes d’un débat ». Brésil(s). Sciences humaines et sociales (9). Consulté le 10 mai, 2025 (http://journals.openedition.org/bresils/1772).

Amado, Luiz Henrique Eloy. 2020. Vukápanavo: O despertar do povo terena para os seus direitos. Movimento indígena e confronto político. Rio de Janeiro : LACED/e-paper.

Azevedo, Marta, Antonio Brand, Egon Heck, Levi Marques Pereira, Bartomeu Meliá. 2008. Guarani Retã. Povos Guarani na fronteira Argentina, Brasil e Paraguai. Brasília : Centro de trabalho indigenista.

Beauchemin Cris, Mathieu Ichou, Patrick Simon et le groupe de conception de l’enquête TEO2. 2023. « Trajectoires et origines 2019-2020 (TEO2) : présentation d’une enquête sur la diversité en France ». Populations 78(1):11-28.

Beauchemin, Cris, Christelle Hamel et Patrick Simon. 2016. Trajectoires et origines. Enquête sur la diversité des populations en France. Paris : Ined.

Belouettar, Souhaila, Nora Belkhiri, Lalya Ngongolo, Déocard Rhuhunemungu et Catherine Zapata. 2026 (à paraître). « La lutte des Guarani-Kaiowá : un combat qui nous concerne tous ? » Pratiques de Formations/Analyses.

Benites, Eliel. 2021. A Busca do Teko Araguyje (jeito sagrado de ser) nas retomadas territoriais Guarani e Kaiowá. Thèse de doctorat non publiée, Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul.

Bergamaschi, Maria Aparecida, Michele Barcelos Doebber et Patricia Oliveira Brito. 2018. « Estudantes indígenas em universidades brasileiras: um estudo das políticas de acesso e permanência ». Revista brasileira de estudos pedagógicos 99(251):37-53.

Blaser, Mario. 2010. Storytelling Globalization from the Chaco and Beyond, Durham : Duke University Press.

Brand, Antonio. 2001. « Os Kaiowá Guarani no Mato Grosso do Sul e o processo de confinamento – a “entrada de nossos contrários” ». Pp 93-134 in Conflitos de direitos sobre as terras Guarani Kaiowá no Estado do Mato Grosso do Sul, dirigé par Conselho Indigenista Missionário Regional Mato Grosso do Sul et al. São Paulo : Palas Athena.

Brémaud, Loïc, Hervé Breton et Sébastien Pesce, dir. 2020. Voyage et formation de soi : vivre l’épreuve de l’ailleurs, entre initiations et mobilités. Rennes : Presses universitaires de Rennes.

Cattan, Anna, Ana Doldan, Anastácio Peralta, Joaquín Ruiz Zubizarreta. 2026 (à paraître). « Une nouvelle technologie : l’écriture ». Pratiques de Formations/Analyses.

Descola, Philippe. 2005. Par-delà nature et culture. Paris : Gallimard.

Diagne, Souleymane Bachir. 2021. Le fagot de ma mémoire. Paris : Philippe Rey.

Escobar, Arturo. 2018. Sentir-penser avec la terre. Une écologie au-delà de l’Occident. Paris : Seuil.

Fassin, Didier. 2006. « Nommer, interpréter. Le sens commun de la question raciale ». Pp 17-36 in De la question sociale à la question raciale ? dirigé par D. Fassinet et E. Fassin. Paris : La Découverte.

Freire, Paulo. 1970. Pedagogía del oprimido. Segunda edición. México DF : Sigo XXI.

Freire, Paulo. 1984. « L’alphabétisation à l’échelle des cultures ». The UNESCO Courier. Consulté le 23 janvier, 2025 (https://www.bibliofreire.org/wp-content/uploads/2019/12/Le-Monde-et-le-mot.pdf).

Freire, Paulo. 1985. « Lire le monde et lire la parole : Entretien avec Paulo Freire ». Language Arts 62(1) :15-21. Consulté le 23 janvier, 2025 (http://www.jstor.org/stable/41405241).

Galvao, Izabel et Maristela Aquino Insfram. 2026 (à paraître). « Rompre l’invisibilité des peuples autochtones dans le monde de l’agronégoce : présence et résistance Guarani Kaiowá ». Pratiques de formation/Analyse.

Galvao, Izabel et Ulrike Brizay. 2023. « Échanges franco-allemands : interculturalité et réflexivité dans le cadre de la formation universitaire en intervention sociale ». Journal of international Mobility (11):75-94.

Gudynas, Eduardo y Alberto Acosta. 2011. « El buen vivir o la disolución de la idea del progreso ». Pp. 103-10 in La mediación del progreso y del bienestar. Propuetas desde América Latina dirigé par M. Rojas. México DF, Mexique : Foro Consultivo Cientifico y Tecnológico.

Imbert, Patrick. 2015. « Comparer le Canada et le Brésil : de l’exclusion au transculturel ». Pp. 13-36 in Envisager les rencontres transculturelles Brésil-Canada dirigé par P. Imbert et Z. Bernd. Québec : Presses de l’Université de Laval.

Ingold, Tim. 2018. L’anthropologie comme éducation. Rennes : Presses universitaires de Rennes.

Ioris, Antonio Augusto Rossoto, Rosa Sebastiana Colman et Jones Dari Goettert, dir. 2021. Pequenas geografias Guarani e Kaiowá, relatos. Curitiba : Appris editora.

Lander, Edgardo, dir. 2005. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais : Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires : CLACSO.

Le Grand, Jean-Louis et Gaston Pineau. 1993. Les Histoires de vie. Que sais-je ? Paris : Presses universitaires de France.

Leroy, Delphine. 2019. « Accompagner et être accompagné.e dans l’expérience du déplacement ». Le volontariat Franco-Allemand, entre engagement et interculturalité. OFAJ-DFJW, Textes de travail (31):152-71. Consulté le 15 juin, 2025 (https://www.ofaj.org/sites/default/files/media/no-31-le-volontariat-franco-allemand.pdf).

Leroy, Delphine. 2023. « Disparités et (dé)qualifications des apprentissages transculturels. Entre études et mobilités internationales versus migrations et injonctions à l’apprentissage linguistique ». Pp. 139-146 in Inégalités en éducation dans le monde : quelles actions pour les réduire ? dirigé par R. Gonzalez Delgado et al. Paris : L’Harmattan.

Lourenço, Renata et Levi Marques Pereira. 2023. « Escolarização e reivindicação de uma teoria do conhecimento guarani e kaiowá: interconexões entre o modo de ser indígena – ava reko – e o modo de ser não indígena – karai reko ». Revista de Antropologia 66:1-23.

Mignolo, Walter. 2013. « Géopolitique de la sensibilité et du savoir. (Dé)colonialité, pensée frontalière et désobéissance épistémologique ». Mouvements 1(73) :181-90.

Mizusaki, Marcia Yukari, Claudia Marques Roma et Alexandre Bergamin Vieira, dir. 2021. Questão agrária e práxis social no século XXI : impasses, desafios e perspectivas. Curitiba : editora CRV.

Peretti-Ndiaye, Marie. 2016. « Race, racisme, racialisation : que nous disent les discours ». Revue européenne des sciences sociales 54(1):103-28.

Piron, Florence. 1996. « Écriture et responsabilité : trois figures de l’anthropologue ». Anthropologie et sociétés 20(1):126-48.

Primon, Jean-Luc, Laure Moguérou et Yaël Brinbaum. 2018. « Les enfants migrants à l’école française. Accueil, parcours, relégation et expériences scolaires d’après l’enquête Trajectoires et Origines ». Revue européenne des migrations internationales 34(4). :13-43.

Santos, Boaventura De Sousa Santos. 2016. Epistémologies du Sud. Mouvements citoyens et polémique sur la science. Paris : Desclee de Brouwer.

Simon, Patrick. 2022. « Mesurer les discriminations ? Conférence introductive ». Saint-Denis au fur et à mesure (73):14-27. Consulté le 15 juin, 2025 (https://hal.science/hal-04153733v1).

Urquiza, Antonio Hilario Aguilera. 2019. « Educación superior en Brasil y modalidades de colaboración intercultural – espacio estratégico de construcción de la autodeterminación de los pueblos indígenas ». Série-Estudos 24 (50):63-81.

Walsh, Catherine. 2003. « ¿Qué saber, qué hacer y cómo ver ? » Pp. 11-28 in Estudios culturales latinoamericanos. Retos desde y sobre la región Andina, dirigé par C. Walsh. Quito, Ecuador : Universidad Andina Simon Bolívar & Editiones Abya Yala.

Walsh, Catherine. 2005. « (Re)pensamiento crítico y (de)colonialidad ». in Pp. 13-35. Pensamiento crítico y matriz (de)colonial, reflexiones latinoamericanas, dirigé par C. Walsh. Quito : Universidad Andina Simon Bolívar & Editiones Abya Yala.

Ximenes, Lenir Gomes et Levi Marques Pereira. 2017. « O território Terena: da expropriação e formação das reservas ao movimento das Retomadas ». Mediações. Revista de Ciências sociais. Consulté le 15 mai, 2025 (https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/issue/view/1419).

Sitographie

https://www.universalis.fr/encyclopedie/guarani/

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/universite-vincennes-mai68-histoire

https://www.univ-paris8.fr/Saison-Bresil-a-Paris-8-Journee-d-etude-Peuples-autochtones-du-Bresil-et

https://peuplesautochtones.wordpress.com/2021/08/21/bresil-le-peuple-terena/

https://povosindigenas.org.br/en/Povo:Terena#Agriculture

https://saopaulo.consulfrance.org/Bourse-de-mobilite-Guata-2025-Candidatures-ouvertes

https://savoirs.ens.fr/expose.php?id=4714

https://www.survivalinternational.fr/peuples/guarani

https://ressources.seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/web-i_19_le_9-3_en_chiffres-2.pdf

[1] Dans la réserve de Dourados, par exemple, 12 000 Guarani vivent sur moins de 3 000 hectares (Azevedo et al. 2008).

[2] https://peuplesautochtones.wordpress.com/2021/08/21/bresil-le-peuple-terena/

[3] Xiru Karaí (en langue guaraní) signifie le seigneur des animaux, c’est le nom donné à un être spirituel qui prend soin des animaux sauvages visibles ou invisibles, représentant un danger pour les autres êtres matérialisés ou pas.

[4] Christiane Gilon et Patrice Ville.

[5] Il s’agissait de Nadège Mézié assistée de Guillaume Gueguen (mission pour la Science et la Technologie

Service de Coopération et d’Action Culturelle).

[6] https://www.univ-paris8.fr/Saison-Bresil-a-Paris-8-Journee-d-etude-Peuples-autochtones-du-Bresil-et

[7] Instrument de musique qui accompagne le chant, espèce de « téléphone » pour parler avec les divinités.

[8] Il s’agit de Joaquín Ruiz Zubizarreta, qui a participé à la traduction et publication d’un ouvrage trilingue (guarani, espagnol, français) Tañandeayvu mbarãete (Desatar nuestras palabras/ Déployer nos paroles) Plutarco López (Reflexiones de un cacique mbya guaraní/ Réflexions d’un chef mbya guarani) (Adoue al. 2022).

[9] Dans le cadre du séminaire « décoloniser la pensée : regards autochtones » à L’ENS, Anatacio et Maristela ont donné chacun.e une conférence au Collège de France. Par exemple : Technologies spirituelles Kaiowá : Savoir ancestral et pratiques durables en défense de la Mère Terre vendredi 14 février 2025 : https://savoirs.ens.fr/expose.php?id=4714, puis ont praticipé au Colloque international Sciences vivantes : perspectives autochtones dans le monde de la recherche et des arts, Collège de France, 3 et 4 février 2025.

[10] Anna Cattan effectue une thèse de doctorat intitulée « Le rapport au savoir d’adultes immigrants non scolarisés antérieurement. Conséquences de l’entrée dans l’écrit à l’âge adulte » depuis 2021 au laboratoire LIAgE.

Auteur.ices :

Delphine LEROY est Maîtresse de conférences à l’Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis, LIAgE

Izabel GALVAO est Maîtresse de conférences à Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis, LIAgE

Marsitela Aquino INSFRAN est doctorante en géographie, UFGD

Anastacio PERALTA est doctorant en géographie, UFGD

Sandra Ventura Domingo CANDIDO est doctorante en géographie, Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)